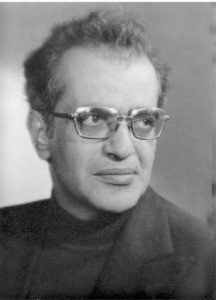

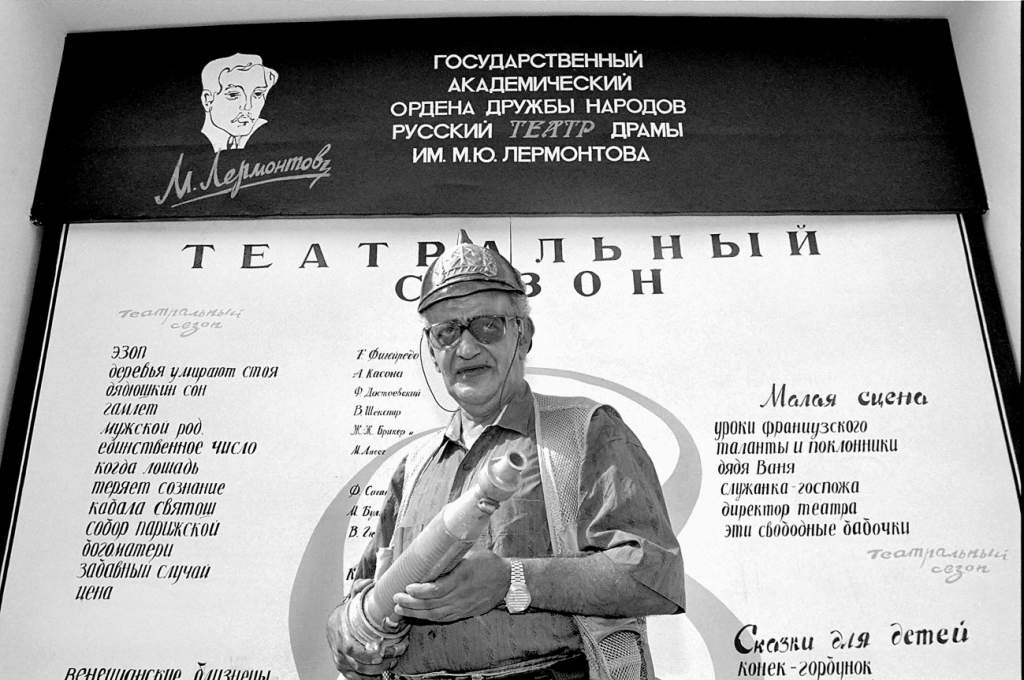

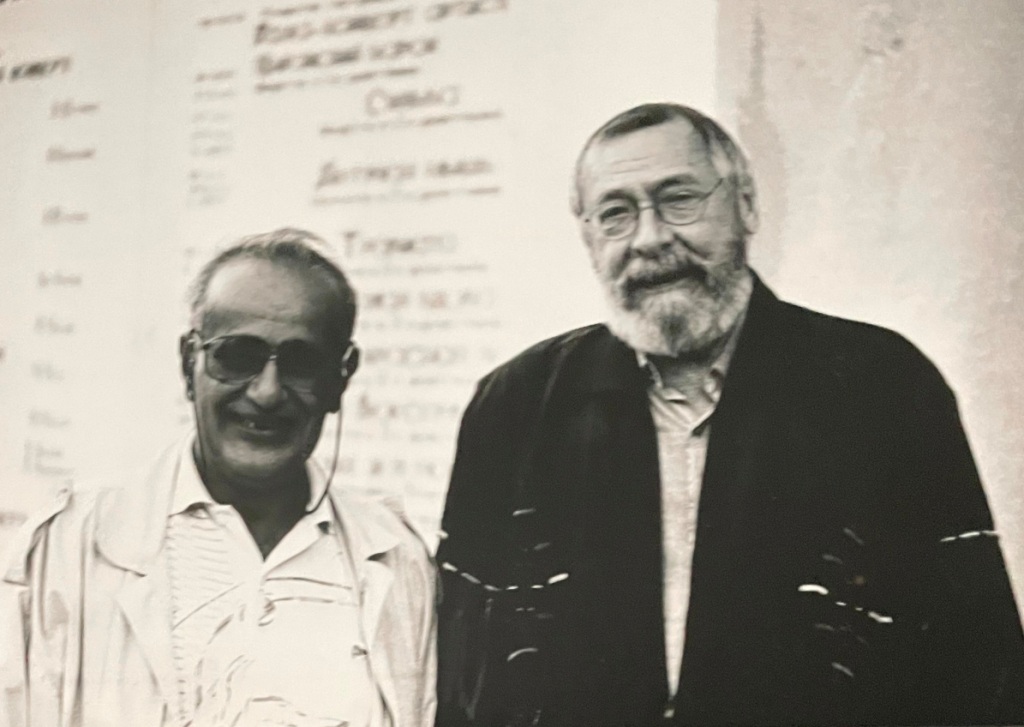

Два года назад 25 мая ушёл из жизни Рубен Суренович Андриасян. Художественный руководитель театра им. Лермонтова, народный артист, лауреат Госпремии — ну и так далее. Дело не в титулах, даже самых громких. Имя его в самом дыхании театра, в самом кровотоке, извините за выспренность, её величества Сцены. Текст этот надо было предать огласке еще 25 мая, и я пытался мобилизовать свои гаснущие силы, чтобы его написать. Но утрата настолько велика, временная дистанция так ничтожна, а горло заблокировано комком беды. У меня просто пороху не хватило, прошу понять и по возможности простить.

Андриасян отдал жизнь свою театру Казахстана, он растворился в нём весь без остатка. У него была семья. Верная, всё понимающая и всё принимающая жена. Дочери, по мере сил своих выстраивающие свои жизни и судьбы. Внучки и даже правнучки. Ему по праву принадлежало это огромное женское царство. Но он, как бы это сказать точнее, дистанцировался от него. Творчеством, режиссурой. При всём при том, он был примерным семьянином, но семье он не принадлежал. Принадлежал он театру. С театром он был повенчан. Театр был его семьёй.

Актёры, эти, извините, «сук-кины дети» по терминологии Леонида Филатова, были истинными его детьми. Как правило, строптивыми и непослушными. В душе у каждого плескалась вольница. И это неизбежно, такова природа актёра, он дитя царствия свободы. А их, актёров, в театре всегда человек 40, не меньше. И каждый требует к себе отцовского подхода со стороны режиссёра. Один взорлил от шумного успеха, его надо бы попридержать от головокружения. Другой сник, размагнитился, что-то не срослось в очередной роли, и надо вернуть ему веру в себя. Кого-то вывести из сексуального запоя, кого-то с Бахусом на время разлучить. Гутаперчивым надо быть, если ты настоящий актёр. И упругим как батут, как резиновая груша. И цельным, как глыба каррарского мрамора, таящего в себе такое, о чём ты сам не ведаешь и знать не можешь.

А ему, режиссёру, дано это магическое видение сил и возможностей, таящихся в макрокосмосе вздорной, но и готовой к послушанию актёрской воли. Лишь одного не ведает актёр — покоя, лености души. Он ненасытен в работе, он жаждет, требует новых и новых ролей. В этом он неостановим. До последнего вздоха, и даже после него. Вглядитесь в бронзовый лик Померанцева, застывшего в металле на подступах к театру. Он весь порыв, в нём нетерпенье, даже поверх небытия жгучее, неодолимое желанье новой, совсем уж неведомой роли уже в самом инобытии.

И Толоконников, став табличкой в названии улицы, едва ли устаканился бы в своих желаньях. Рубен Суренович, осознавая всё это, делал всё возможное, чтобы актёр после «Собачьего сердца» не стал заложником одной, пусть даже судьбоносной, роли. И появилась в исполнении Толоконникова целая галерея поразительных характеров и судеб: Квазимодо («Собор Парижской Богоматери»), Мольер («Кабала святош»), Лука («На дне»). И в памяти всплывает проходная в общем-то роль маляра («Пять романов в старом доме» по пьесе Владимира Арро). У Толоконникова на репетициях что-то не ладилось с этой ролью, но Андриасян не делал замечаний, а лишь загадочно и выжидательно смотрел на актёра. И вдруг на премьере Толоконников буквально сорвал аплодисменты, и это рядом с исполнителем главной роли громоподобным Диордиевым. Аплодисменты были неожиданны для всех, но не для режиссёра. Он их предвидел, он их заложил в эту роль.

Пишу всё это, одолевая комок в горле от утраты двухлетней давности. От утраты, казалось бы, недавней, но ведь и она вот-вот канет в прошлое. И надо бы успеть запечатлеть память об Андриасяне, пока она ещё жива, пока не поросла травой забвения.

И тут мы все с надеждой смотрим на руководство театра. На директора театра Юрия Александровича Якушева, которого Рубен Суренович выпестовал в буквальном смысле этого слова. Вначале как актера, а потом и как директора огромного и непростого театрального хозяйства. Мы с надеждой смотрим на Дмитрия Анатольевича Скирту — художественного руководителя театра. Ему Рубен Суренович передоверил капитанский мостик главного режиссёра и, думается, выбор был снайперски точным. От них, директора театра и художественного руководителя, во многом зависит, когда же будет установлена памятная доска на доме, где прошли последние годы жизни Рубена Суреновича.

По молодости лет он мечтал жить в портовом городе. Первым таким портовым городом стала Кзыл-Орда, как-никак стоит на берегу Сыр-Дарьи. Здесь, в казахском театре драмы начинал он свой режиссёрский путь. Потом были театры сугубо континентальных городов — Кустанай, Караганда, Алматы. Волею судеб он похоронен близ Хьюстона на побережье Мексиканского залива, но душа его осталась здесь, в Алматы, в театре имени Лермонтова, которым он руководил 37 лет.

Адольф АРЦИШЕВСКИЙ

Комсомольская правда Казахстан

Фото Бориса БУЗИНА и из архива семьи Андриасянов

5.06.24

Добавить комментарий